Vivir para contarla es la autobiografía de Gabriel García Márquez (anunció varios volumenes y finalmente sólo publicó éste) que confirma esa afirmación de Silvia Gálvis: la vida cotidiana de García Márquez, su infancia, su mamá, las historias de sus abuelos maternos, la pobreza y tantos detalles particulares de sus primeros años configuraron un universo propio que se refleja en su obra posterior.

El complemento para esa vida fueron sus lecturas y en Vivir para contarla el Nobel de literatura hace un reconocimiento a sus maestros de sus primeros años: Estando en el colegio leyó la poesía del Siglo de Oro español, La isla del Tesoro, El conde de Montecristo, las mil y una noches, Nostradamus, El hombre de la máscara de hierro y La Montaña Mágica, de Thomas Mann, entre muchas otras. En sus primeros años en Bogotá se acercó a Jorge Luis Borges, D.H. Lawrence, "Contrapunto", de Aldous Huxley, "La señora Dalloway", de Virginia Woolf, (a quien le robó el nombre de su seudónimo Séptimus) Graham Greene, Chesterton, William Irish y Katherine Mansfield. Dedica un buen espacio para explicar la turbación que le produjo La Metamorfosis de Kafka, y en distintos apartes del libro menciona a William Faulkner, con Luz de Agosto, El sonido y la Furia y Palmeras Salvajes. También cuenta que leía a León de Greiff y lo escuchaba en un café en Bogotá; que el "Ulises", de James Joyce es la otra Biblia; que Bola de Sebo, de Maupassant es un gran cuento, y La pata de mono, de W.W. Jacob es el cuento perfecto.

La autobiografía está escrita en ocho capítulos de extensión similar y cada uno con un tema definido. No se trata de una narracción lineal ya que empieza con García Márquez trabajando como periodista en Barranquilla, pero ese rol lo desarrolla muchas páginas después. La primera parte se dedica a un viaje de regreso con su mamá a Aracataca, que sirve para entrar en el mundo de su infancia, su familia y a partir de ahí en su universo literario posterior.

El libro se ocupa de la infancia errante, el bachillerato en Zipaquirá, el estudio de Derecho en la Universidad Nacional en Bogotá, el Bogotazo, su inicio como periodista en El Universal de Cartagena, su traslado a Barranquilla y su trabajo posterior en El Espectador de Bogotá. El libro termina cuando El Espectador lo envía a Europa por dos semanas, en un viaje que se prolonga por varios años.

Se trata de un libro muy colombiano, lleno de nombres propios de lugares y personas, con comentarios de la historia política colombiana, y por eso puede resultar difícil para un lector extranjero. Pero para un colombiano se trata de una lectura que permite entender otras facetas del Nobel, desde detalles anecdóticos sobre cómo sobrellevaba la pobreza o su pánico a montar en avión hasta su pasión por el periodismo y su concepto de la amistad.

Algunas frases:

Las setenta bacinillas que compraron mis abuelos cuando mi madre invitó a sus compañeras de curso a pasar vacaciones en la casa.

Todo novio era un intruso.

En una época tuve una cierta tentación por sus costumbres de cazador furtivo, pero la vida me enseñó que es la forma más árida de la soledad.

Nada se comía en casa que no estuviera sazonado en el caldo de las añoranzas.

Le quedaban tan ceñidos al cuerpo que parecía más desnuda que sin ropa.

También de allí puede venir mi convicción de que son ellas las que sostienen el mundo, mientras los hombres lo desordenamos con nuestra brutalidad histórica.

Era un matrimonio ejemplar del machismo en una sociedad matriarcal, en la que el hombre es rey absoluto de su casa, pero la que gobierna es su mujer.

Nuestra fortuna mayor fue que aun en los apuros más extremos podíamos perder la paciencia pero nunca el sentido del humor.

Más que una entrevista clásica de preguntas y respuestas -que tantas dudas me dejaban y siguen dejándome- (...) me puso a pensar por primera vez en las posibilidades del reportaje, no como medio estelar de información, sino mucho más: como género literario. novela y reportaje son hijos de una misma madre.

La cumbre de la poesía universal son las coplas de don Jorge Manrique a la muerte de su padre.

El terror de escribir puede ser tan insoportable como el de no escribir.

Sobre todo de poesía, aún de la mala, pues en los peores ánimos estuve convencido de que la mala poesía conduce tarde o temprano a la buena.

Aún no existía la televisión en Colombia, pero Gloria Valencia inventó el prodigio metafísico de hacer por radio un programa de desfiles de modas.

Hasta descubrir el milagro de que todo lo que suena es música, incluidos los platos y los cubiertos en el lavadero, siempre que cumplan la ilusión de indicarnos por dónde va la vida.

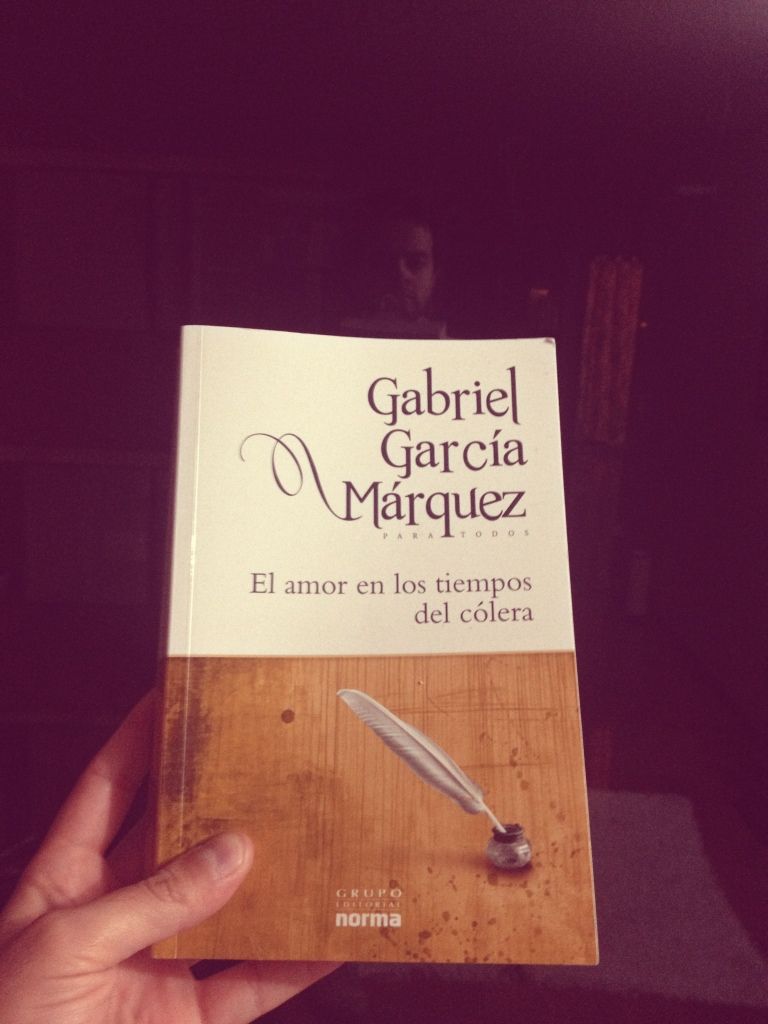

Vivir para contarla

Gabriel García Márquez

Editorial Norma

Bogotá, 2002

584 páginas